【 日本式コースメンテナンス 】

我が国は高温、多湿の気候という特別の気候風土を持つ国です。雨量も年間1,200mm~3,000mmと雨が多い国であり夏場は高温多湿です。その風土の中で、寒地型芝草であるグリーン(クリーピングベントグラス)を年間を通して維持・管理を行うには、あまりにも過酷な条件であり、メンテナンスを行う事の難しさを考え直す時です。更に温暖化による天候不順など日本も極端な乾燥や豪雨など亜熱帯化しつつあります。寒地型芝生の生育を欧米の真似では無く、日本の気候や土壌の特徴を理解し取り入れ、ゴルフコースメンテナンスに生かし、後継者に繋いで行かなければならない時期にきています。

肥料の考え方 まずは基本から! しば子先生のミニ芝生教室で基本を学習して下さい。何事もすべては基本から始まります。水と空気と太陽から!

【 植物は!水が無いと肥料は吸収しない! 】

肥料はイオンの形でしか芝生に吸収されません。人間の体内水分が60%と言われている様に植物も水分を根や葉から体内に取り込み光合成を行います。芝生体内の水分率も50%程度です。

春先にベントグリーンが動ぎ始めますが、霜が降りる時期にもグリーンの乾燥箇所がわかります。霜の降り方がまばらな時には、土壌が乾燥している事が目でみてわかる時期です。一見雨や散水は均一に水が掛かっている様に見えても、土壌中での水の動きは均一ではありません。これをわかりやすく説明してくれる動画を見て下さい。均一に水は流れない事がわかります。試験では表面に芝生やサッチ層はありませんので、実際のフィールドではもっと不均一な水の流れとります。春先の乾燥はベントグラスに致命的なダメージを与えるわけではありません。この時期に土壌洗浄剤マックスウォッシュS+浸透剤ストリームを使い土壌中に水が均一に入る様な状態を整えて下さい。2次乾燥時期である5月の田植え時期までに トライ&エラーを繰り返し土壌中の水分を均一化して下さい。春先のエアレーションの穴の開いた箇所に、マックスウォッシュS+ストリームを散布して後散水の水圧でエアレーション穴を完全に開けてます。このひと手間の作業が後に絶大な効果を上げます。担子菌類の防除に役立つ作業です。乾燥箇所には水が必要です!梅雨までに土壌水分を均一化して高温期に備えて下さい。

【春先の考え方】

温度環境の準備が整い芝生が動き始めます。春先は芝生本来の養分によりスプリングフラッシュします。(特に凍るグリーン)ゴルフ場の入場者数数が5万人以上のコースだと、この時期に擦り切れが目立つ場合には少量の施肥をお勧めしますが、擦り切れの問題が無ければ春先早くの施肥を控え、スロースターターで行きましょう。ベント内にカタビラが入っているグリーンではなおさらです。 休眠打破の温度はカタビラの方がベントより早く、動きだしも早いので、早春の肥料はカタビラのエサとなり増殖させてしまいます。この時期に肥料をガンガン与えると色も芝生の伸びもよくなりますが、根は伸びにくくなります。(栄養成長)何故でしょう?答えは簡単。少子化問題の日本は個人個人の豊かさを求める為に自分に金を使います。昭和以前の日本や発展途上国のあまり豊ではない国では子だくさんだし、人工増加が止まりません。豊でない方が親は自分の為では無く、子供の為に働き子孫繁栄に向かうのです。芝生も同じと考えると、肥料が少し足りない位が良いのです。ベントグラスの親株は1年半から2年程度生きます。老人が多いグリーンより若者や子供が多い方が夏場に向けて安心です。(生殖成長)肥料を与えすぎると芝生が伸びるだけでなく、土壌中の養分も損失します。芝生の刈粕を出す事のメリットは全くなく、産業廃棄物を増やすだけです。逆に芝生を伸ばさないメリットの方が多いと考えます。(刈込作業が楽・グリーンモアの損失が少ない・肥料、農薬が少なくて済む・踏圧に強い・天候ストレスに左右されにくい・パッティングクゥオリティーが午前と午後の差が少ない・等々)

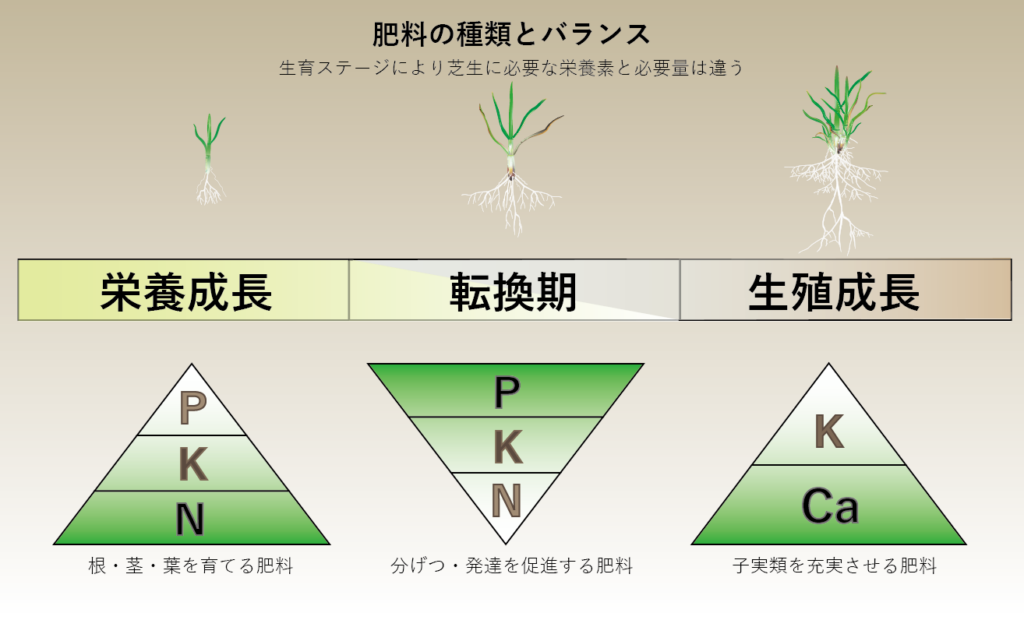

肥料の種類とバランス

植物でも人間(動物)でも、子供の頃と青年期と中高年とで、体が必要とする栄養分の種類や量は変わります。 芝生も生育ステージにより必要な栄養素と必要量は変化 していきます。

種子から発芽し葉を伸ばし、日が経つにつれ下等なものからだんだん高等なものえと進んでいく。発育とは生物の進化・進歩であるので、いつでも同じ状態に留まっているのではなく、時間が経つにつれて次々と新しい状態に変化していきます。これは人間の一生に比べてみても大した相違はありません。子供時代は外部から吸収した養分を同化して 自分の体を作り上げる時代であり、これを栄養成長期と呼びます。体が一人前になると成長は自然と衰えてきて、ついには止まってしまう。今度は子孫を作るという別の仕事を始めるようになる。成熟した生物の仕事は生殖となりこれを生殖成長期と呼びます。昨日まで子供であったのがこつ然と大人になるというものでもない。人間で言う思春期。子供の体の中に大人になる芽生えが出来始め生殖能力が出来始める時期を交代期という。ベントグリーンでもこのような状態を繰り返し、正しい育て方をすれば子供が多い=芽数が多いしっかりとしたグリーンが出来ます。

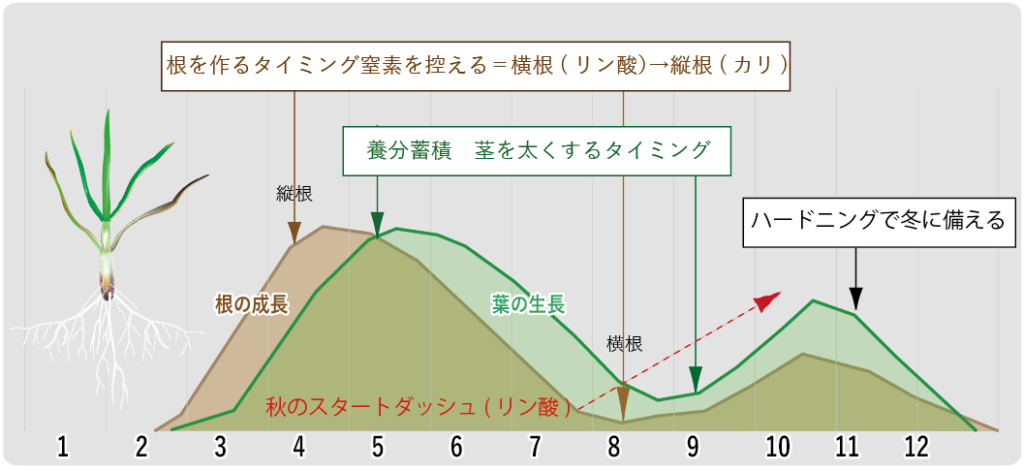

【春は縦根・秋は横根】

春先のベントグリーンの管理は我慢が必要です。見守る事が大切ですので観察して下さい。人を育てる事も同じです。

4月の気温の上昇と共に徐々に土壌中に残っている養分を吸収してきます。ここで苦土石灰(Mg・Ca)を土壌に散布してみてください。

土壌中に残存しているアンモニアが追い出され、窒素を散布しなくても芝生が吸収し色が出て来ます。

春は縦根を作りますが、必要以上に長い根は必要ありません。根を伸ばすには加里が必要ですが、5月にNK肥料・塩化カリを施用して更にアンモニアを追い出しカリに置き換えます。塩化カリが根を伸ばす役割をします。これで夏の準備が整います。※横根→縦根→葉の順番 一度に作ろうとすると上手くいかない。

塩化カリはタバコの葉を育てる時に使われます。葉が固くなり綺麗に燃えるという話を農家さんに聞いた事があります。

リン酸は根を伸ばすと言われますが、根を伸ばすのはカリの仕事で、リン酸は分げつ、発根、出穂、結実などに使われます。

塩基飽和度を上げてアンモニアを追い出せば、梅雨から夏にかけて起こる硝酸爆発が減ります。

根の数を多くするには?

茎を太くする事=炭水化物貯蔵量を増やす。

根の本数は最大にすると15本出来る(下に伸びる根が7本・横に出る根が7~8本)

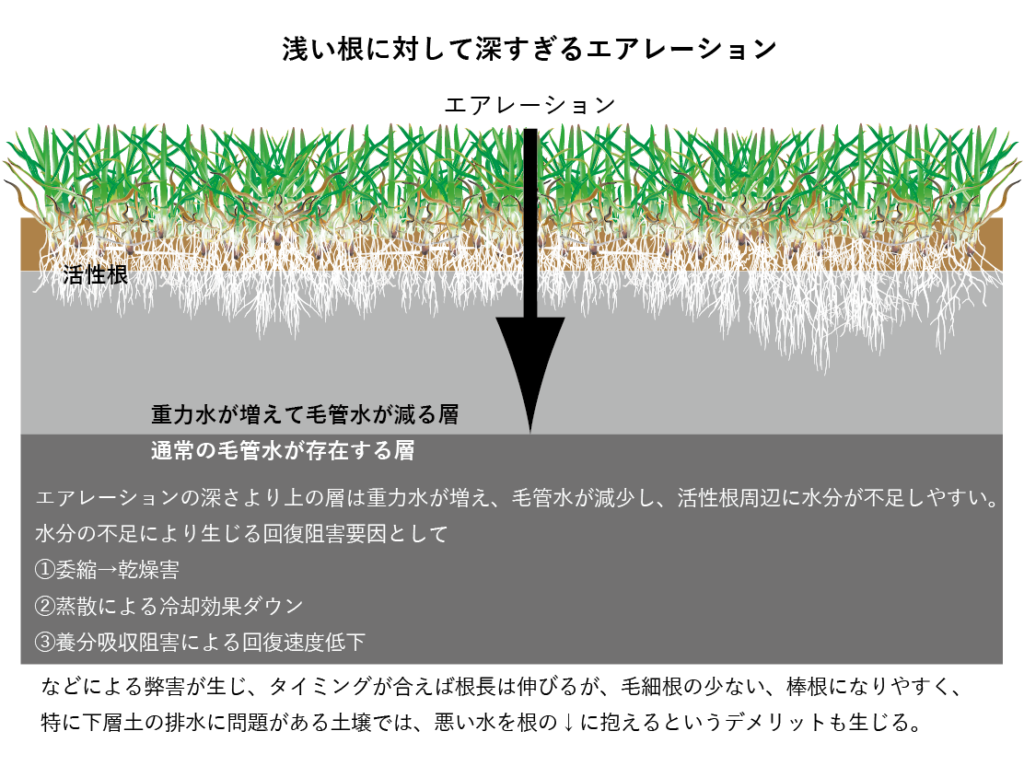

この横根が出来るほどグリーンが硬くなる。エアレーション時期の目安は,根が5~8センチ程度伸びた事を確認した後に行うと、しっかりした根により、芝生を持ち上げにくくなる為エアレーションによるダメージが少なく、穴の埋まりも早いので2週間で元に戻ります。

グリーンは上で作らず、下で作る。上で作るとは、肥料でいつもコントロールして作り、肥料で芝生を育てて刈り込み、サッチング等の作業を繰り返し表面を作って刈高でボールを転がす。肥料のタイミングや異常気象の状況では管理が難しくコストも高くない。一方下で作る方法は、盤をしっかりとさせて、面を作り、そこに芝生が生えている状況を作る。芝生は自然の力で育てるので、環境の変化には対応しやすい。 根が無いから茎が伸びる。根があると茎は伸びず葉のみが伸びる。 根で養分が求められないから、生きる為に茎を伸ばす。(オーキシン作用 )

浅い根に対して深すぎるエアレーションは注意が必要です。エアレーション前に根と茎を見る事はとても大切です。

ベントは1年に5回芽を吹く(分げつ) 栄養成長→交代期→生殖成長の切り替わりが上手い=腕の良しあしはこの辺かも!

3月のグリーンは黄色くて良い

窒素が多くて、青いグリーンは見た目は良いが、この時期はそんなに光合成が旺盛ではない。

上を伸ばすのに、貯蔵養分消費が増えると、縦根を伸ばす貯蔵養分が不足する。

青くするのは、光合成が旺盛になって、貯蔵養分消費が、マイナスにならない時期に入ってからなので、5月まで我慢。

色が欲しい時はこの時期鉄か着色剤で色を出せばOK。

面は4月まで我慢する

茎の付け根、根の生え際に膨らみと、張りが戻る、もう一つの見方として葉が光って来たら窒素を増やす。肥料は下葉の色を見ながら与える。

すぐ切れてしまうので4月だけは我慢して、1週間に1回施用して夏を乗り切る栄養と根をつくる。

6月梅雨…ベントグリーンの管理

ベントグラス(寒地型芝生)厳しい季節となります。 濡れの生態学の本の中に雨によるリーチング (leaching) 植物体からの物質の流亡 ‥強い雨がふると葉の表面のパラフィン層がこわされてしまい、雨と共に養分が流亡し、蒸散が増えてしまう 。とあります。雨が多くなると光合成が低下して同化のスピードが落ちます。 食べ過ぎて消化不良になる季節に入り病気の発生要因にもなりますので注意が必要な時期です。最近の気象状況は6月に何度も夏日があり湿度も高くなりますので夏の入りと考えられます。梅雨が最近短くはっきりしない為に気象庁も梅雨開け宣言しない事もありますので、空を読むことも仕事のひとつです。

窒素 ベントグラスは光合成で作った炭水化物を利用して、窒素を同化し、葉・茎・根などの植物体を作ります。光合成が十分に実施できない(お日様が出ない)天候下では光合成により造られる炭水化物の量が減少し、吸収した窒素をうまく同化する事ができません。窒素の吸収には、あまり大きなエネルギー必要としませんので、過剰に施用された窒素はベントグラスの体内に入り込みますが、同化できない状態に陥ります。

人間で言うと「食べ過ぎて消化不良」の状態ですので病気の発生要因となります。窒素目標値は4.0-4.5%程度で十分です。入梅に向けて窒素施用量を絞り始めてください。6月の最大窒素施容量は1g/㎡未満に収め、状態によってはさらに減らしてください。窒素4.0-4.5%で、その他の成分が目標数値を満たしていれば、刈取量は100㎡当たり1.0-1.5L程度になるはずです。

リン酸 ベントグラス体内のエネルギー代謝に重要な養分です。不足すると代謝不良・カロリー不足により、分ゲツが不良と細根の活性低下に陥り、芽数があがらない状況に陥ります。リン酸が効率よく吸収されることで、7月8月でも分げつと新根の発根が確認できます。このことは8月の芽数減少を予防する事にも貢献します。

カルシウム・苦土・カリ 晴れが少ない天候が続くと、葉身分析の窒素比が高くなり、その他の成分比が低くなる傾向があり、このような状態は徒長の原因になります。 5月の下旬に徒長気味の生育を呈しているベントグラスは、その他の成分のうち、特にカルシウムとリン酸が不足しているケースが多いです。農業分野においては、この時期カルシウム、もしくは苦土の施用量を増すことで徒長を抑制する農家の方も大勢います。土壌の塩基バランスを考慮して不足するものを補う。各成分が土壌内には多くあるのに、葉身分析に結果に反映されないような場合、軽い更新作業(スパイキング、無垢、十字エアレーション)、腐植酸、有機酸(クエン酸など)の施用で土壌内に残留している成分を溶かしてベントグラスに吸収させる方法は有効です。 日本で一番必要な事はカルシウムの吸収率を上げいかに利用できるかが大切です。Mg:Ca比は5倍~7倍が理想的。3元素(N・P・K)ではなくて5元素(Mg・Ca)迄考えないと日本の植物は上手に育たない。

ベントグラスに各成分を施用した場合の葉の反応(イメージ)

カルシウム → バリバリする

苦 土 → ムッチリする(葉が厚くなる)

カ リ → シャリシャリする

各塩基が不足すると逆の状態に陥りますので徒長抑制の指針としてください。 タバコ農家では硬く火の付きが良い葉にするために塩化カリを使用する。

【梅雨から夏の考え方】

マグネシウム(もしくはカルシウム)とリン酸の葉面施用(小水量散布:50~80㏄噴霧散布)を強化し窒素施用量を絞る事で、軟弱徒長を抑制し8月の生育停止(停滞)期に向けてエネルギーの浪費を防ぎ(葉身中のリン酸濃度低下を抑える)、光合成により作られた養分を蓄積させる管理をします。梅雨時期から夏には硝酸爆発が起こり始めます。(硝酸爆発とは地温の上昇と散水や降雨と共に、土壌中の養分であるアンモニア態窒素は土壌中の硝化菌が亜硝酸態窒素から硝酸態窒素へと変えていきます。硝酸態窒素は水と共に強制的に芝生体内に吸収され軟弱徒長現象が起きる)サマーディクライン・ウエットウィルド 等の原因。前年秋に施肥した窒素が夏前までアンモニア態で土壌吸着して残り、高温多湿により硝酸化菌が活躍し始め硝酸態窒素の硝化が進捗する。硝酸態窒素が水と一緒に大量に芝生体内に吸収されて刈カス量も爆発的に増加する。刈カスが増えると肥料農薬の収奪量が増える事で 肥料農薬のコストがかさみ、芝生のストレスも増大する。この時期は寒地型芝生のベントにとっては停滞期なので少しゆっくりさせてあげて下さい。

硝酸態を芝生体内に吸収したら、タンパク質に同化しないと意味がありません。硝酸態窒素→アンモニア態窒素→アミノ酸→タンパク質=根、茎、葉を作ります。この時 アンモニア態窒素→アミノ酸の同化には、炭水化物が取り出した糖が必要となります。夏場は太陽が強すぎる為に光合成による炭水化物生産量が不足するので、貯蔵養分を切り崩して体を守ります。

炭水化物量が低下=病気にかかりやすい=殺菌剤コスト増となる。しっかり吸った養分はしっかり同化しないと病気も治りにくくなります。

夏場の窒素は寒地型芝には不利益が多く、暖地型芝には有益である。グリーンに雑草が出る場合は、この余分な窒素がメヒシバ・ヒメクグの生育を助長してしまい防除コストも上がる。秋以降にカタビラが増えるのも同じ意味があります。

横根を作るのは梅雨時期から夏の間に葉面散布するのリン酸・カリです。20年前ならタブーな話でしたが…夏?例年お盆前後にベントは新根を出し始めますので、8月に体内のリン酸濃度を高めてあげることで芽数が増え芽数の低下を抑制させ、夏越しから秋の立ち上がりが良くなります。

ベントの停滞時期には根部からの吸収が弱いのでリン酸一カリ ポイントフォスを土壌に落とさない様に葉面散布(50㏄~80㏄散布)して下さい。土壌に落ちるとカタビラのエサになってしまいます。秋の横根を作る為には夏場から準備して下さい。

地球温暖化や気候変動により近年9月の気温が高くなり管理が難しい時期ですので8月のリン酸は非常に有効です。 施肥は日中の散布ではなく、朝のグリーン刈り直後の散布であれば、盛夏であっても焼ける事は少ない。殺菌・殺虫に関しては夜動くので夕方散布が理想的。

根の呼吸?

クリーピングベントグラスの高温ストレス体制の生理的基礎 (ラトガース大学のハン教授の論文より)

①地温が大事 ベントグラスの生育温度は地上部が15~24℃、地下部は10~18℃で、夏は地温の方が影響を受けやすく、地温をいかに下げるか?が重要。

②根は夜呼吸する 根は夜呼吸しており、夜の地温が高いと呼吸量が増える。 →呼吸量が増えるとフルクタンの消費量が増える。=夜冷やした方が良い。また、昼間冷やすよりは、夜冷やす方が簡単。土壌は水分が多いほど冷めにくいので、夕方の散水はより冷えにくくするし病気も動き出す。

③冷やし方 夜冷やすには、夕方から扇風機を回すと、昼間扇風機を回すよりはるかに冷やしやすい。昼間冷やすにはシリンジング。シリンジングは29度を超えたら行う。シリンジングの冷却効果は15~20分=1時間1回が目安。扇風機とシリンジングの併用はより効果的。5~8度下げる。この時の風はグリーン直接当てるより、表面に滞留する空気を動かすように回すのが良い。

【決め手は硝酸抑制】

成長調整剤(plant growth regulator PGR剤) がありますが、PGR剤を使うと1つの株に6枚~10枚以上の葉がついてしまう奇形児を作ってしまいます。基本3枚あれば十分ですので芝生の綺麗な形にはなりません。PGR剤は使い方が上手い方も居ますが、タイミングを逸したり止めたりすると節間が徒長してしまい、軸刈りの原因となります。継続使用しないと効果も安定しません。冬場にも節間が短く下葉が落ちずに残った芝は芽数があるようにみえますが、実際は芽数が少なく寝ているので、葉や茎が痛みやすくなります。病害が発生した時など回復の遅れ等の不安材料も残ります。夏場のリスクを回避する為には硝酸抑制剤G’s-suppresserがお勧めです。梅雨から夏に地温の上昇により硝酸化細菌が働きだし、アンモニア→亜硝酸→硝酸へと変化し、硝酸は-イオンに帯電するために土壌に吸着されずに芝生体内に水と共に強制的取り込まれてしまいます。光合成で作られる糖の生産を超える硝酸は、窒素同化できず(アミノ酸やタンパク質になれない)軟弱徒長・ スカルピング (軸刈)を起こし負のスパイラルに入りやすくなります。

【土壌と芝生を切り離しシンプルに考える】

日本とアメリカとの違いとして少量散布があげられます。アメリカのゴルフ場では水を買っている為、薬肥料代よりも水の方が高いコースが多くあります。一方日本では水は無料との認識があり、散布の考え方も多水量が当たり前でした。農薬の登録も多水量登録が一般的です。

アメリカでは少量散布が一般的で40cc散布もTOROのMulti Pro1750が有れば簡単に散布できます。これを利用しない手はありません。

グリーン・Tee・FW・RH全てに使用できる優れものです。憧れの外車ですし!

土壌は-に帯電しているので、+に帯電しているCa・Mg・は土壌に吸着されやすい状態であり、ーに帯電しているリン酸は鉄やマンガン等と結合してしまいます。加里はリーチングしやすく、他の+イオンと結合もしやすい状況です。そこで活躍するのが緩衝体である腐植酸エコゾア腐植元リキッド・フルボ前駆物質リードアップターフなのです。

尿素もリン酸も葉面散布により土壌に落とさず少量散布することで、厄介な土壌吸着を抑えて効率的に芝生に吸収させることができます。肥料は土壌に落とすのか葉面散布するのかを見極めて、土壌と芝生を切り離して考えるとシンプルで効率的になります。

しかし土壌は植物が育つ基礎ですので、土壌分析を踏まえて徐々に土壌改良を行って下さい。サンドグリーンでは完全な土壌団粒化は作れませんが腐植を利用する事により団粒化(物理性の改善)・CECの増大・不可給態肥料の吸収(化学性の改善)が行われ地力が高い土壌環境が生まれます。地力が高い土壌には目に見えない菌も住みやすくなります。生物多様性と言われますが土壌中でも必要で、環境ストレスにも強く芝生の環境作りも大切です。 土壌中の気層面が20%で液層面が60%~70%で気温が25℃の時が最も菌が活発に動く。芝生の根の先端がこの状態を地下15cmに作れれば、ベストな状態を作れる。

【夏場のピンチの時】

夏場本当に厳しい状況に陥った時には刈込が一番のストレスとなります。グリーン刈りを止めて下さい。

スプリンクラーでの露切りや、グリーンモアの刃を回さずドラムを転がす!2日に1回3日に1回の刈込に切り替えるだけでもストレス軽減となります。

芝生は煮えてダメになるケースが殆どです。散水過多で根に酸素が届かずに蒸れてベントが煮えてしまいます。乾燥では色が変わりますが、水を与えればベントは復活してきます。

・サマーシート等で強い日光を遮断する(防霜用グリーンカバーを浮かせて張る事でも対応可能) 日差しを抑えるだけでベントの色は良くなります。

・シリンジングを小まめに行う。土壌に落ちない程度日中の噴霧散水を行う事で葉から水が気化した時に気化熱を奪われ、葉表面温度が下がります。

・扇風機をグリーン面に向かって設置してベントに風を入れ蒸れを解消する。最近はレンタル品も見かけます。

・6㎜以下でのムク刃でのエアレーションを 日中作業は避け朝晩の気温が低い時に行う。※但し逆効果になる場合もありますので作業判断は慎重に!

・種を撒く。高温期では5日程度で発芽確認できます。播種は必ずスパイキング等で凹凸を付け種を定着しやすくして下さい。

発芽後は特に小まめな散水を行い、発芽確認できたら1時間おきに散水を行い、根を乾かさない様に注意して下さい。

3葉期頃にヒドロキシイソキサゾール剤で立ち枯れ予防及び発根促進を行い少しでも播種した種が残る様に観察して下さい。

秋のお彼岸頃が推奨播種時期です。

・ドリルで土壌を入れ替える。グリーンのたるんで低い場所には、ホールカップを深く2段抜き取りオーガン等で掘り起こし、グリーン基礎の暗渠下

にある砕石層まで孔を掘り珪砂やボラ土等を下層に入れ出来るだけ粗い砂をその上に乗せ、芝生を戻します。この柱を何本か作る事で、グリーン内

の排水不良個所や低い場所の改善になります。

・弱ったベントは根から養分を吸収する事は出来ません。 葉面散布で葉の裏にある気孔から活性剤MMサプリブラッドを薄く散布する。

・差し替えを行う。出来れば同じグリーン内の後ろ側のベントを使う事をお勧めします。環境に慣れている芝生は活着も良く馴染みやすくなります。

ホールカップ又はヘキサゴンや大判を使用して深さを確保して根を動かさない様に移動させます。この時1手間加えて発根促進剤や腐植酸液に

漬けてから捕植作業を行う事で、活着率は格段に上がります。差し替えも夜温が落ちる秋のお彼岸頃が推奨時期です。

【刈カスを計量しよう】

芝生は常に成長しています。 刈カスを量を測る癖をつけましょう。刈取量が少なければ葉面散布、刈取量が多ければ散布しない。健康管理のバロメーターです。人間の感覚ではわかりますが、記録を残し何が起きているかを理解する事で状態が分かります。ゴルフ場では20面近くの違った環境でベントグラスは育っています。個々の特徴や条件もつかむ事で20面均一したパッティングクオリティーを実現できます。

刈カス量は春と秋0.5~1ℓ/100㎡、夏と冬0~0.5ℓ/100㎡を目安にしてください。

夏から秋…ベントグリーンの管理

お盆を境にして台風や雷や秋雨前線が出来始め、少しだけ涼しい風が吹き始める頃に、ベントグラスは白い根を出し始めます。この時期になると日照時間も短くなり始め、グリーン表面が乾きにくくなり、藻の発生が増え始めます。ホールカップの縁の乾き具合を見ながら散水の量を減らす時期です。気象観測計でET値(蒸散率)の推移は注視して下さい。近年9月のお彼岸がその時期なのかもしれません。

ベント作りは秋から始まります。(ベントと同じムギ類も秋播きです)但し春の様には縦にはさほど根を降ろしませんので横根を作ります。

”百聞は一見に如かず”と言う諺がありますが、グリーンもしかり。良いと言われるコースは見に行った方が良いと思います。

プレーして見てわかる事があるし気づきもあると思います。管理者に話を聞ければもっと最高!昔と違って今の人たちは職人気質ですが包み隠さず何でも話してくれる方が多いと思います。たまにはミシュランガイドの高級レストラン行くと何か感じられると思います。僕は寿司で感動しました!

まずは1つでもチャレンジしてみて下さい。1年に1回しか経験できない管理です。楽に夏越しさせる事でもっと別の気づきが得られると思います。

※肥料用語辞典

「水溶性」は水で溶ける成分「く溶性」はクエン酸3%水溶液で溶ける成分。土壌中でクエン酸3%水溶液の状態を作ることはかなり難しいので実際のところこれらの資材を1回くらい使用しても、急激な化学性の変化は起きない。

参考資料 仕事で関係している島田氏が1年間のベントグリーンと高麗グリーンの根茎調査を行った調査を芝草学会で発表していました。

芝生の動き方と根の生長は参考になると思いますので参考にして下さい。

芝草研究_高麗

2025年現在迄の結論 10/1/2025

ベントグラスのサマーストレス対策:科学的知見に基づく肥培・散水管理技術レポート

1. はじめに:夏季のベントグリーン管理の重要性

本レポートは、日本の高温多湿な夏季におけるベントグラスのサマーストレス要因を科学的に分析し、最適な肥培管理および散水管理手法を提案することを目的とします。日本の夏は、寒地型芝であるベントグラスにとって極めて過酷な環境であり、芝の健全性を維持し、最高のプレーコンディションを提供するためには、経験や勘だけに頼るのではなく、科学的根拠に基づいた緻密な管理戦略が不可欠です。

本レポートは、日々現場で奮闘されているコース管理者の皆様を対象としており、植物生理学や土壌学の専門的知見を、現場で直ちに応用可能な実践的技術へと落とし込むことに主眼を置いています。単なる対症療法ではなく、夏を「衰退期」から「次世代を育む重要な移行期」へと捉え直す、戦略的なコース管理への転換を促す指針となることを目指します。

まずは、あらゆる管理技術の基礎となる、夏季におけるベントグラスの生理的特性と、それが直面するストレスの科学的背景について解説します。

——————————————————————————–

2. ベントグラスの夏季生理とストレスの科学

ベントグラスの健全な夏季管理を実践するためには、その基盤となる植物生理学への深い理解が欠かせません。高温、強光、多湿といった日本の夏の厳しい環境は、本来冷涼な気候を好む寒地型芝であるベントグラスに対して、深刻な生理的課題をもたらします。本章では、その科学的背景を解き明かします。

2.1. C3植物としてのベントグラスの特性:光合成と呼吸のバランス

ベントグラスは「C3植物」に分類され、その生育には適温域が存在します。一般的に、地上部の生育適温は18~24℃、地下部(根)は10~18℃とされています。この温度域を外れると、生命活動のバランスが崩れ始めます。

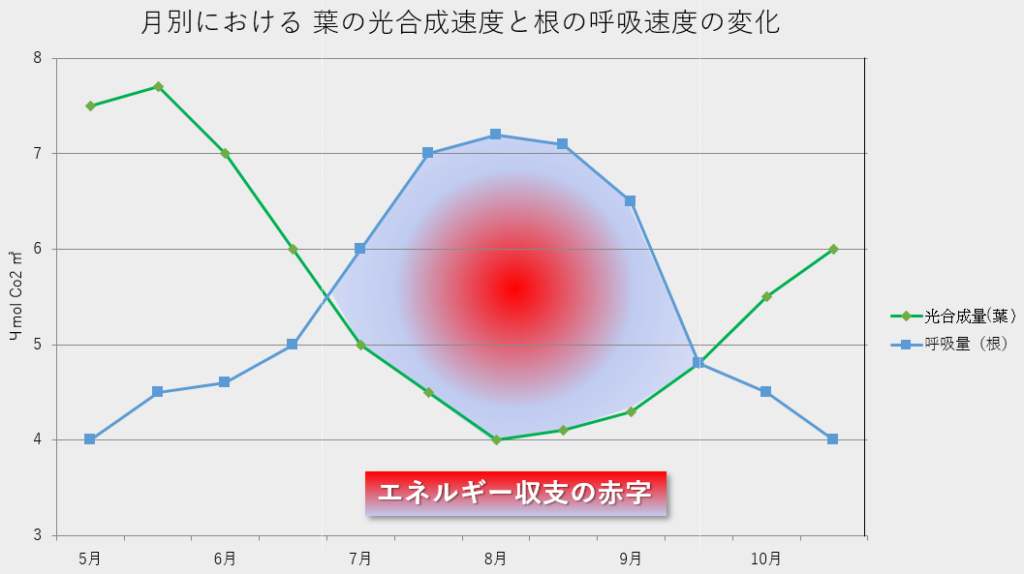

特に深刻なのは、気温の上昇に伴う光合成と呼吸の関係性の変化です。植物は光合成によってエネルギー(炭水化物)を生産し、呼吸によってそのエネルギーを消費して生命を維持します。しかし、ベントグラスの場合、気温が約28℃を超えると、呼吸によるエネルギー消費速度が光合成による生産速度を上回ってしまいます(呼吸量>光合成量)。これは、収入よりも支出が多くなる**「赤字経営」**の状態に他なりません。この状態に陥った芝は、それまでに蓄積してきたエネルギー(貯蔵炭水化物)という名の貯金を切り崩して生命を維持せざるを得ず、このエネルギーの純損失状態が、サマーストレスの根本的な原因となります。

2.2. エネルギー源の枯渇:炭水化物(フルクタン)の役割と減少メカニズム

ベントグラスが体内に蓄える主要なエネルギー貯蔵物質はフルクタンと呼ばれる炭水化物です。これは主に根に蓄えられ、植物がエネルギーを必要とするときに分解・利用されます。

前述の通り、高温によって呼吸量が増大すると、この根に蓄えられたフルクタンが急速に消費されます。エネルギー源が枯渇した根は伸長を停止し、やがては枯死に至ります。これが、夏場に根が浅くなる「根上がり」現象の正体です。

さらに、葉身内の窒素レベルとフルクタン量には逆相関関係があり、窒素レベルが高いとフルクタンは減少しやすくなります。夏季の不適切な窒素施肥が、芝の体力をさらに奪う一因となるのです。

2.3. 主要なサマーストレス要因とその複合的影響

夏場のベントグラスは、単一のストレスではなく、複数の要因が複合的に作用することで衰退(サマーデクライン)していきます。

- 高温障害

- 細胞レベルでは、酵素の働きが鈍くなる「酵素活性の低下」や、タンパク質が熱で構造を失う「タンパク質の変性」が起こります。

- 根で生成され、細胞分裂を促進し老化を防ぐ植物ホルモン「サイトカイニン」の生成量が減少し、植物体全体の老化が促進されます。

- 強光障害

- 光は光合成に不可欠ですが、過剰な光エネルギーは植物にとって有害です。光合成で使いきれない過剰な光は、細胞内で有害な「活性酸素」を発生させます。

- 活性酸素は、細胞膜やタンパク質を酸化・破壊し、光合成能力そのものを低下させる「光阻害」と呼ばれる現象を引き起こします。

- 高湿度

- 植物は葉の気孔から水分を蒸発させる「蒸散」によって、根から新たな水分や養分を吸い上げるポンプのような役割を果たしています。しかし、大気中の湿度が高いと、この蒸散が物理的に抑制されてしまいます。

- 蒸散には気化熱によって葉の温度を下げる体温調節の役割もあります。そのため、高温と高湿度が重なる日本の夏は、養分吸収と体温調節の両面からベントグラスを追い詰める、特に過酷な環境となります。

- 乾燥害

- 植物体の75~85%は水分で構成されています。蒸散によって失われる水分量が、根から吸収される水分量を上回ると、植物は水分欠乏状態に陥り、枯死に至ります。

- 酸素不足

- 高温対策のための散水も、過剰になれば根にとって致命的です。土壌は固相(土粒子)、液相(水)、気相(空気)の三相で構成されていますが、過剰な散水は気相の割合を著しく減少させます。

- これにより、根が呼吸するために必要な酸素が欠乏し、根は窒息状態となって死滅します。これもまた「根上がり」の大きな原因となります。

これらのストレス要因は、それぞれが独立して作用するのではなく、相互に影響を及ぼし合いながら、ベントグラスを「サマーデクライン」へと導きます。しかし、この生理的弱点を深く理解すれば、それを逆手に取った戦略的な管理が可能になります。次章では、そのための具体的な肥培管理戦略を詳述します。

——————————————————————————–

3. 科学的データに基づく肥培管理戦略

夏季のベントグラスは、エネルギー生産能力が低下した「赤字経営」状態にあります。この生理状態を的確に理解した上での肥培管理は、ストレス耐性を高める最重要課題です。従来の「肥料を与える」という発想から脱却し、夏を単なる耐乏期間ではなく、秋のターフを形成する新世代を育む「代替わり」の好機と捉え、科学的データに基づいた精密な栄養管理への転換が求められます。

3.1. 窒素(N)管理の最適化:意図せぬ「時間差吸収」のリスク回避

多くの管理者が陥る夏の失敗は、意図しない窒素吸収に起因します。そのメカニズムを理解することが、戦略の第一歩です。

- 「同化不良」による体力消耗 光合成が不十分な時期に窒素を過剰に吸収させると、植物はそれをアミノ酸やタンパク質に同化(変換)するため、ただでさえ不足している貯蔵炭水化物(フルクタン)を消費してしまいます。これは、食欲のない人に無理やり食事をさせるようなもので、消化のためにかえって体力を消耗させてしまう「同化不良」と呼ばれる現象です。

- 「土壌肥料銀行」という罠 春や秋に施用した有機態窒素やアンモニア態窒素(NH₄⁺)は、いわば**「土壌肥料銀行」への預金です。特に塩基飽和度の低い土壌では、これらの窒素は一度土壌に吸着されます。しかし、夏場の高温多湿な環境で微生物活動が活発化すると、これらが土壌に吸着されにくい硝酸態窒素(NO₃⁻)に変化し、根の活性が低いにもかかわらず水と共に吸収されてしまいます。これが、管理者が意図しないタイミングで預金が強制的に引き出される「時間差吸収」**です。これが、夏に窒素肥料を施用していないにもかかわらず、予期せぬクリッピングの急増やターフの軟弱化が起こる最大の原因です。

【対策】 これらのリスクを回避するため、4月以降は粒状の窒素肥料の使用を避け、芝の成長量を示す刈取量(クリッピングボリューム)を重要な経営指標として管理します。目標は100㎡あたり1ℓ程度とし、夏場は0.5ℓでもやや多いと考えるべきです。この目標値に基づき、必要最小限の量を葉面散布で補給する精密な管理を強く推奨します。

3.2. リン酸(P)の戦略的活用:夏の「代替わり」への積極的投資

近年の研究により、ベントグラスの夏は単なる衰退期ではないことが明らかになりました。7月から9月にかけて、古い茎(古茎)が枯死し、新しい茎(新茎)へと世代交代する「代替わり」という、極めて重要な生態サイクルが活発に行われています。この時期の管理は、秋以降のターフコンディションを決定づける**「次世代への投資」**と捉えるべきです。

この代替わり期において、リン酸(P)は新茎の発生、分けつ、そして新しい根の発根を促進する上で決定的な役割を果たします。リン酸は、あらゆる生命活動の**「エネルギー通貨」であるATP(アデノシン三リン酸)**の主要な構成要素であり、細胞分裂や新組織の形成に不可欠なのです。

夏の根は吸収能力が低下しているため、たとえ土壌中に有効態リン酸が豊富に存在しても、その吸収は緩慢になります。したがって、この時期のリン酸供給は、葉面散布が最も効率的かつ効果的です。実際に2009年に発表された研究データでは、7月と8月においてのみ葉身中のリン酸濃度とフルクタン量に正の相関関係が見られ、この時期の戦略的なリン酸供給の重要性が科学的に裏付けられています。

3.3. カリウム(K)、カルシウム(Ca)および微量要素の役割

窒素とリン酸に加え、他の栄養素もストレス耐性の向上に寄与しますが、その役割と施用方法には注意が必要です。

- カリウム(K): 植物体内の水分調整機能(気孔の開閉)に関与し、多くの酵素を活性化させることで、耐暑性や乾燥耐性を高める重要な役割を担います。しかし、従来の慣習で夏場に過剰施用されるケースが多く見受けられます。弱った根では土壌からの吸収能力も限られるため、過剰な施用はコストの無駄だけでなく、土壌の塩基バランスを崩すリスクもあります。

- カルシウム(Ca): 細胞壁を強化して物理的に頑丈にし、耐病性を高めます。また、根の伸長にも不可欠な要素です。

- 微量要素: **マグネシウム(Mg)**は光合成の中心を担う葉緑素(クロフィル)の中心元素です。**鉄(Fe)やマンガン(Mn)**なども光合成反応に不可欠な補酵素として機能します。これらの微量要素が一つでも欠乏すれば、光合成能力は低下し、芝の健全性は損なわれます。

しかし、いかに精密な栄養戦略を立てても、その土台となる根圏環境が悪ければ全ては水泡に帰します。次章では、夏の成否を分けるもう一つの重要因子、水と土壌の物理性の管理について詳述します。

——————————————————————————–

4. 最適な散水管理と土壌環境改善

適切な散水管理と良好な土壌物理性の維持は、夏季のベントグラスの生存に直結する最重要管理項目です。水は生命の維持に不可欠ですが、その管理を誤れば、根を窒息させ、病害を蔓延させる最大のストレス要因にもなり得ます。

4.1. 過剰散水のリスクと適正水量の考え方

多くの現場で、水不足による「枯れ」よりも過剰散水による「腐れ」が圧倒的に深刻な問題を引き起こしています。水不足で芝が枯れる被害は数㎡で済むかもしれませんが、水が多すぎて腐る場合、その被害は数十㎡、時にはグリーン全面に及ぶことも珍しくありません。このリスクの非対称性を認識することが、管理の出発点です。

- 地温の上昇と低下阻害 水分量が多い土壌は、少ない土壌に比べて熱容量が大きいため、日中は温まりやすく、夜間は冷めにくくなります。これにより、夜間の地温が下がらず、根の呼吸によるエネルギー消耗(フルクタン消費)を著しく助長してしまいます。

- 土壌中の酸素不足 過剰な水分は土壌の三相分布における気相(空気)を圧迫し、根の呼吸に必要な酸素を奪います。これにより根は窒息状態に陥り、活性を失い、死滅していきます。

- 病害リスクの増大 ターフ表面や土壌が常に過湿な状態にあると、ピシウム病などの病原菌にとって好適な環境を提供してしまい、病害の発生リスクが著しく高まります。

適正な散水量を判断する実践的な指標として、**「午後に当日のカップの縁が乾く程度の水分量」**を推奨します。これは、土壌が必要な水分を保持しつつも、表面は速やかに乾き、気相が確保されている健全な状態を示唆します。

4.2. 冷却技術:シリンジングと送風機による夜間冷却戦略

- シリンジング(Syringing) 明確にすべきは、シリンジングは「散水」ではないということです。その目的は、土壌への水分補給ではなく、葉の表面に付着した水分の気化熱を利用して植物体そのものを冷却し、蒸散を補助するための蒸発冷却技術です。その冷却効果は15~20分程度と短時間であるため、気温が29℃を超えるような高温下では、1時間に1回程度の頻度での実施が効果的な冷却の目安となります。

- 夜間冷却戦略 ラトガース大学の研究が示す重要な知見は、ベントグラスを冷やす上で昼間よりも夜間の方が効果的であるという点です。夜間の地温が高いと根の呼吸消耗が激しくなるため、ここを抑えることがエネルギー貯蔵の鍵となります。しかし、夕方の散水は水分が土壌の熱を保持してしまうため逆効果です。最も効果的な戦略は、**「夕方の散水は避け、夜間に送風機を稼働させる」**ことで、放射冷却を最大化し、地温を効率的に下げ、コストのかかる呼吸消耗を抑制することです。

4.3. 土壌物理性の改善:表層の健全性を守るトップドレッシングと更新作業

- トップドレッシング(目砂) 定期的なトップドレッシングは、ターフ表面を物理的に早く乾燥させ、病害発生を抑制するとともに、サッチの分解を促進する効果があります。夏季は作業によるストレスを懸念しがちですが、週に1回、0.2mm程度の薄い目砂を施用することは、デメリットをはるかに上回る利益をもたらします。

- 夏季の更新作業 夏季の更新作業の目的は、深層の固結改善ではありません。その主目的は、表層に形成され、土壌のガス交換を阻害する不透水なサッチ層を破壊し、通気性を確保することにあります。この目的を理解すれば、なぜ活性のある根圏より深い作業が**「ご法度」**なのかが明確になります。弱った根に深刻なダメージを与える深層作業は避け、6mmのムク刃によるフォーキングやスパイキングなど、根へのダメージが少なく、表層の透水性・通気性を改善できる浅い手法を推奨します。

肥培管理と散水・土壌管理は、それぞれが独立した作業ではなく、相互に密接に関連しています。これらを統合的に実践することこそが、健全なサマーターフを維持する鍵となります。そして、生理的に健全な芝は、病害に対しても強い抵抗力を発揮します。次章では、この考え方を基盤とした統合的な病害管理について解説します。

——————————————————————————–

5. 統合的病害管理(IPM)の実践

持続可能で効果的な病害対策の要は、化学的な薬剤散布だけに依存するのではなく、これまで述べてきた健全な肥培管理、散水管理、更新作業を基盤とした**統合的病害管理(Integrated Pest Management: IPM)**のアプローチにあります。芝草の健康、すなわち体力を最大限に高め、病害が発生しにくい環境を作ることこそが、最もコスト効率の高い防除戦略です。

5.1. ストレスと病害発生の相関関係

夏季の様々なストレスによって体内の炭水化物(フルクタン)が枯渇したベントグラスは、人間で言えば免疫力が低下した状態にあり、病害に対する抵抗力が著しく弱まります。

特に炭疽病やピシウム病は、芝の衰弱と密接に関連する夏の代表的な病害です。ここで見過ごされがちなのが、病原菌間の相互作用です。例えば、土壌中のフザリウム菌が潜在的に芝の体力を奪い、芝の抵抗力を低下させることで、二次的にピシウム病のような日和見感染症の発生を助長するケースが多く見られます。管理可能なストレスが、このような連鎖によって壊滅的な病害へと発展するのです。芝を健全に保つこと自体が、最も効果的な殺菌剤と言えます。

5.2. 殺菌剤の選定と効果的な使用法

殺菌剤は、その特性を理解し、正しく使用して初めて効果を発揮します。

- 殺菌剤の種類と役割

- 接触型(保護殺菌剤): 芝草の表面に保護膜を形成し、病原菌が植物体内に侵入するのを防ぎます。効果は予防的であり、予防散布が基本となります。

- 浸透移行性(治療殺菌剤): 植物体内に浸透し、すでに侵入してしまった病原菌を内部から殺菌します。治療効果があり、発病初期の治療散布が基本です。

- 散布水量の重要性 薬剤を効果的に病原菌へ到達させるためには、病害の種類に応じた散布水量の調整が不可欠です。

- 低水量散布(50cc/㎡以下): ダラースポットなど、主に葉に発生する病害に適用します。

- 中水量散布(80~100cc/㎡): 葉だけでなく株元にも影響が及ぶ炭疽病などに対して、株元まで薬剤を到達させるために必要です。

- 多水量散布(150cc/㎡以上): ピシウム病など、主に根から侵入する病害に対して、薬剤を根圏まで到達させるために用います。

- 薬剤耐性菌のリスク管理 同じ系統の殺菌剤を連続使用することによる薬剤耐性菌の出現は、コース管理における最大のリスクの一つです。特にSDHI剤、QoI剤、QosI剤といった呼吸阻害剤は交差抵抗性のリスクが高く、例えば「ガイア(SDHI)→ランマン(QosI)→ダイブ(QoI)」といった散布プログラムは、呼吸阻害剤を3回連続で使用する、耐性菌を積極的に育てるような極めて危険な行為です。プロのコース管理者として、農薬工業会が定めるRACコード(作用機構分類)を確認し、系統の異なる薬剤をローテーションで使用することは、絶対的な責務です。

殺菌剤はあくまで病原菌を殺すためのものであり、芝の活性を回復させるものではありません。病気の治療中および治療後には、必ず本レポートで述べたような肥培管理や活性剤の施用を並行して行い、植物自体の活性回復を積極的にサポートする必要があります。

——————————————————————————–

6. 結論:科学的知見を現場の実践へ

本レポートを通じて、ベントグラスのサマーストレスを克服するためには、夏季特有の生理的弱点を深く理解し、夏を「耐え忍ぶ時期」から「次世代を育む移行期」へと認識を転換するアプローチが不可欠であることを示しました。その核心は、**「窒素の抑制」「リン酸の戦略的投資」「過剰水分の排除」「土壌物理性の維持」**という、相互に関連し合う管理の四本柱に集約されます。

最後に、持続可能で高品質なグリーンコンディションを実現するための主要な提言を以下にまとめます。

- データに基づく管理の実践

- クリッピングボリューム(刈取量)の監視: 夏場の窒素管理の成否を判断する最も重要な指標です。日々の刈取量を客観的データとして記録し、意図せぬ窒素吸収の兆候を早期に察知し、管理に反映させます。

- 葉身分析・土壌分析の活用: 憶測や慣例に頼るのではなく、植物と土壌の状態を可視化し、それに基づいて施肥や土壌改良の計画を立案することが、精密な管理への第一歩です。

- 予防的・戦略的管理への転換 問題が発生してから対処する「対症療法的管理」から脱却し、芝が最も弱る夏に向けて春から計画的に体力を蓄えさせ、夏の「代替わり」を積極的にサポートし、ストレス要因を事前に排除する「予防的管理」を徹底することが、リスクを最小化し、管理コストを最適化します。

- 統合的アプローチの徹底 肥培、散水、更新、病害対策をそれぞれ個別の作業として捉えるのではなく、すべてが芝の健康という一つの目標に向かって相互に関連し合う「一つのシステム」として管理する統合的な視点を持つことが、真のコース管理技術の向上に繋がります。

本レポートで提供した科学的知見が、各ゴルフコースの個別の環境や条件に合わせて応用され、コース管理者の皆様が自信を持って夏季管理にあたるための一助となることを心より願っております。